Sabato 31 marzo la sezione di Siena ha organizzato la visita al ramo di Fonte Nuova dell’antico aquedotto medioevale di Siena.

Un gruppo di 9 soci si è addentrato nelle viscere della città percorrendo oltre un chilometro di cunicoli scavati da minatori medioevali.

Questa incredibile opera realizzata in modo mirabile da migliaia di operai sconosciuti deriva dall’importanza che l’acqua ha sempre avuto per questa città sorta su tre colline, in una posizione certamente salubre e difendibile dagli attacchi nemici, ma che rendeva difficile l’approvigionamento idrico: infatti i corsi d’acqua sono lontani (Merse, Elsa, Ombrone), oppure hanno una portata d’acqua molto scarsa per gran parte dell’anno (Arbia, Tressa, Staggia).

Da qui la necessità per Siena di costruire i bottini: gallerie scavate nella sabbia, quasi tutti percorribili a piedi, che raccolgono le infiltrazioni delle acque piovane delle colline circostanti e la trasportano alle decine di fontane pubbliche sparse per la città. Quando si passeggia per le vie di Siena e si ammirano le fonti medievali, è difficile immaginare che sono alimentate da una rete di 25 Km di gallerie, ancora oggi funzionanti e che hanno rappresentato l’unica fonte di acqua potabile fino alla prima guerra mondiale. Quando si individuava la presenza di acqua, come una piccola sorgente, si iniziava a scavare una galleria che seguiva la vena d’acqua, risalendo con una lieve pendenza, tenendosi sempre tra i due strati geologici che formano le colline senesi: uno superiore di sabbia (chiamata impropriamente “tufo”), porosa e permeabile, che filtra l’acqua piovana, e l’altro sottostante, di argilla compatta ed impermeabile, che la trattiene.

Quando si passeggia per le vie di Siena e si ammirano le fonti medievali, è difficile immaginare che sono alimentate da una rete di 25 Km di gallerie, ancora oggi funzionanti e che hanno rappresentato l’unica fonte di acqua potabile fino alla prima guerra mondiale. Quando si individuava la presenza di acqua, come una piccola sorgente, si iniziava a scavare una galleria che seguiva la vena d’acqua, risalendo con una lieve pendenza, tenendosi sempre tra i due strati geologici che formano le colline senesi: uno superiore di sabbia (chiamata impropriamente “tufo”), porosa e permeabile, che filtra l’acqua piovana, e l’altro sottostante, di argilla compatta ed impermeabile, che la trattiene.

É un gioiello di ingegneria idraulica tre-quattrocentesca ancora oggi funzionante, tanto che sono state mantenute alcune utenze. Tuttavia, nei tratti più lontani dalle fonti, a 4-5 Km a nord della città, i bottini sono a rischio di interramento, a causa delle frane, della penetrazione di radici, dell’accumulo di calcare e di fango nel gorello.  Quello che di certo troviamo sono suggestive gallerie ad altezza d’uomo, scavati nella sabbia o rivestite con una volta di mattoni, che serviva ad evitare il crollo delle sabbie inumidite.

Quello che di certo troviamo sono suggestive gallerie ad altezza d’uomo, scavati nella sabbia o rivestite con una volta di mattoni, che serviva ad evitare il crollo delle sabbie inumidite.

L’acqua scorre in un piccolo canale (gorello), fatto di docci di terracotta. Nel tratto finale, prima di sfociare nella vasca della fonte, passa dalle vasche di decantazione (purgatori o galazzoni).

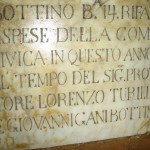

Nei bottini possiamo anche incontrare delle targhe, con la quantità di dadi che poteva ricevere un certo utente: il dado era un forellino al centro di una piastra che sbarrava il canaletto di derivazione, e si potevano avere contratti per 1/2 dado, 1, 2, 3 dadi.

Queste targhe risalgono all’ ottocento, quando le famiglie più ricche, che avevano abitazioni vicine al percorso dei bottini, si allacciavano all’acquedotto ed avevano l’acqua “in casa”, mentre il resto della popolazione doveva continuare a recarsi alla fonte pubblica. Queste sono le uniche modifiche che i bottini hanno subito da quando sono stati costruiti.

L’Associazione Paracadutisti di Siena ringrazia l’Associazione La Diana (dal cui sito sono tratte le informazioni di questo articolo) che opera per il recupero, la manutenzione e la valorizzazione di questo patrimonio e che ha fornito la guida per questa bellissima visita .